A cura del Prof. Avv. Giuseppe Catapano

Il voto era scontato, la competizione poco avvincente, la campagna elettorale sottotono, faceva freddo, ma tutto questo non spiega affatto perché interi settori sociali non si riconoscano più nella politica fino al punto da ritenere del tutto inutile recarsi ai seggi.

Un fenomeno talmente rilevante che , pone un problema di legittimità politica del voto. Che ovviamente è cosa diversa dalla legittimità formale. È ragionevole pensare che il motivo numero uno della crescente astensione risieda nella scarsa qualità dell’offerta politica, sia in termini di programmi che di protagonisti. Fatto che si somma con il senso di disaffezione verso le istituzioni, e in questo caso specifico verso le amministrazioni regionali, percepite come lontane ma soprattutto come quelle che portano la responsabilità della cattiva sanità (che non a caso rappresenta l’80% delle loro attività e assorbe altrettanto delle loro risorse).

Ma c’è anche qualcosa di più profondo e radicato che ha generato l’astensionismo di massa. Ha ragione chi dice che è una delle varie manifestazioni di un più generale cambiamento antropologico della società italiana, nella quale la perdita dell’equilibrio tra diritti e doveri ha generato l’idea che andare a votare sia una perdita di tempo e che la soddisfazione dei nostri bisogni e la tutela dei nostri interessi – intesi sempre più come individuali o al massimo di corporazione, e sempre meno nell’accezione di interesse generale – non passi dalle scelte della politica, la quale al massimo va usata come taxi (Enrico Mattei dixit), e magari senza neppure pagare la corsa. Non è un caso che la parabola del “non voto” s’intrecci con quella del declino – politico, ma anche sociale e soprattutto culturale e morale – in cui l’Italia ha cominciato a sprofondare dai primi anni Novanta. In questo senso vanno comprese le amare parole di Carlo Calenda sulle “colpe” degli elettori, cui va tolto l’alibi di avere “sempre e comunque ragione” (attenzione, solo in questo senso vanno intese quelle parole perché il fallimento dell’operazione Terzo Polo, che temo sia irreversibile anche se spero ardentemente di no, è prima di tutto sua). Insomma, se la nostra democrazia è malata, e lo è da un trentennio, la responsabilità non sta solo in capo alla politica e in chi fa politica, ma anche alla società, nella quale si è spento non solo l’ardore civico, ma anche la più piccola disponibilità alla partecipazione (con tanti saluti a Giorgio Gaber e alla sua “libertà è partecipazione”), in preda com’è a un mix di paura, ansia e insopprimibile desiderio di deresponsabilizzazione. Pulsioni che nell’elettorato hanno finito col prevalere, rispetto a quelle più meditate della responsabilità e dell’equilibrio, perché sono tre decenni che nessuna forza politica parla al Paese con un linguaggio di verità, ne c’è stata una classe dirigente non politica (imprenditori, intellettuali, borghesia colta) che abbia fatto un significativo controcanto.

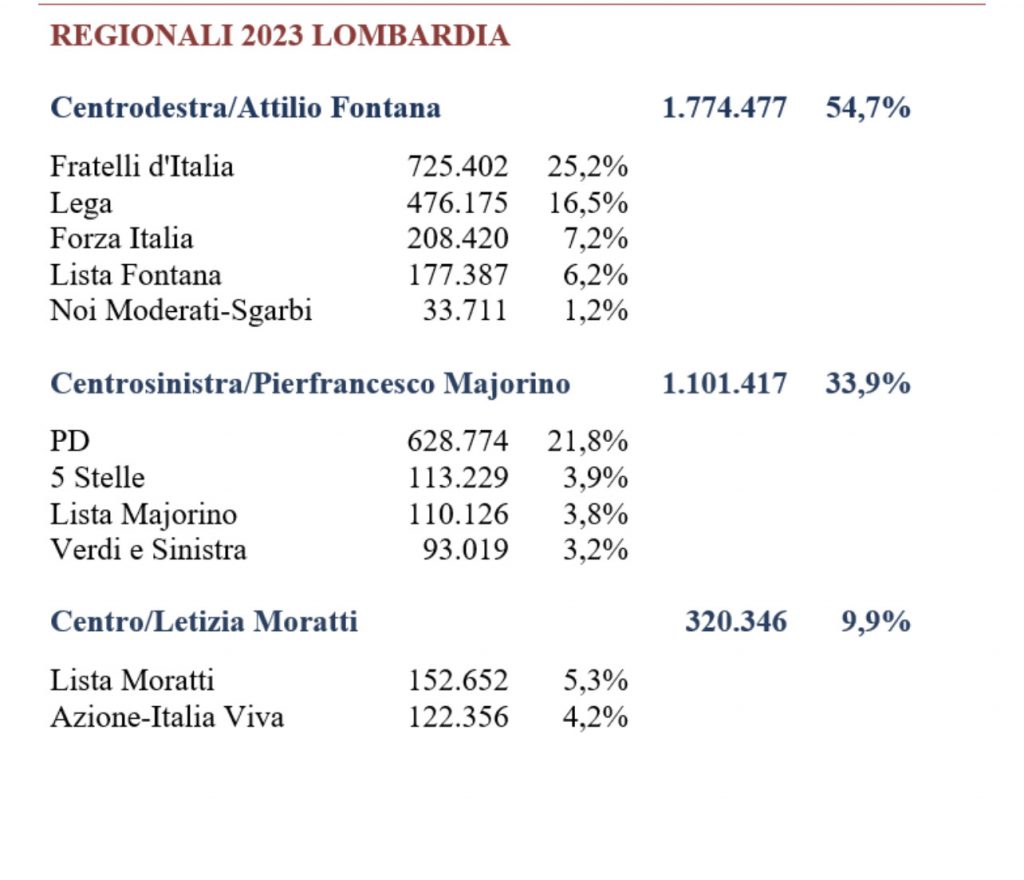

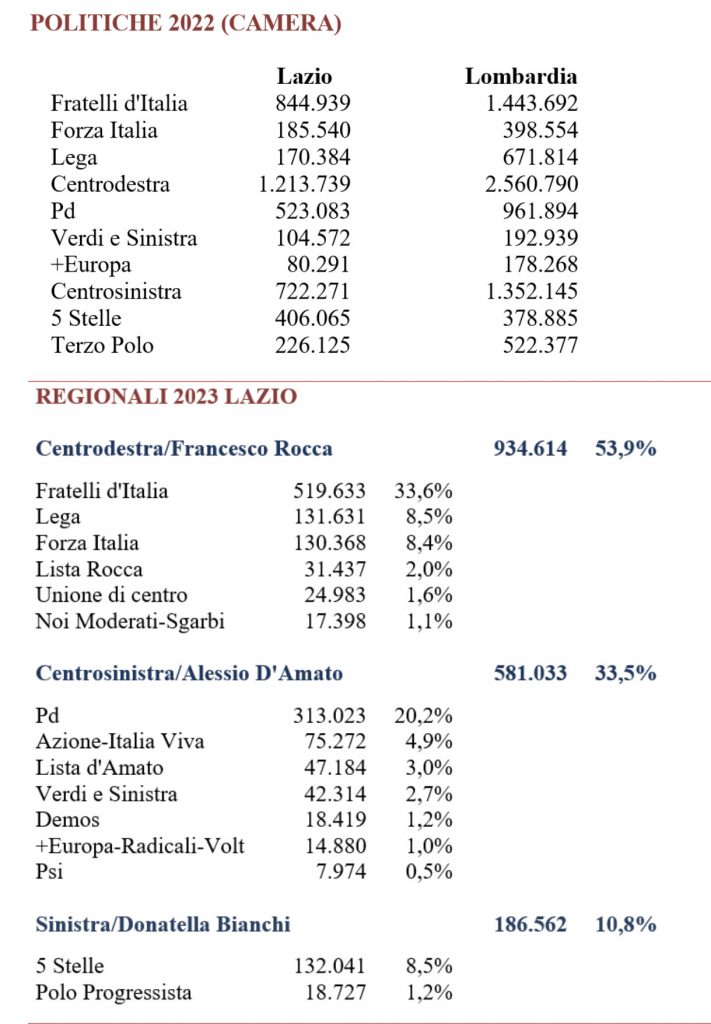

Tra le prime conseguenze gli analisti annoverano in coro una più agevole condizione di comando della presidente del Consiglio. Non sono d’accordo. Credo infatti che sia perfettamente rovesciabile l’assunto secondo il quale Salvini e Berlusconi saranno d’ora in avanti alleati più mansueti perché avendo scampato il pericolo di una pesante débâcle elettorale non saranno mossi dalla rabbia. Certo, se il loro risultato fosse stato più negativo (positivo non è stato comunque) avrebbero avuto il dente avvelenato. Come dimostra la non casuale uscita del Cavaliere su “quel signore”, spregiativamente inteso come Zelensky, che tanto imbarazzo ha creato al governo, c’è da scommettere che useranno la loro forza relativa (“siamo indispensabili alla maggioranza”, è il refrain) per “ricattare” Meloni ogni piè sospinto. Aspettate qualche settimana e vedrete il teatrino che imbastiranno sulle nomine dei manager nelle aziende pubbliche. Così come il riverbero di tutto questo lo si vedrà nello scenario europeo, e in particolare negli equilibri delle alleanze politiche continentali. La seconda conseguenza certa del voto è che non produrrà nessuna conseguenza sulla sinistra, che rimarrà imbozzolata dentro la sua crisi strutturale, e in particolare sul Pd, che non troverà nel “congresso” la soluzione dei suoi atavici problemi.

Quanto alle conseguenze desiderabili del voto, ne indico due, che in entrambi i casi richiedono preventivamente che si depongano subito le armi della propaganda e si analizzino i risultati elettorali partendo dall’ammissione di una generale sconfitta, visto che quasi due cittadini su tre che sono rimasti a casa. E poi condividendo che questa democrazia malata richiede ricette non usuali (per esempio quella suggerita dal ministro Valditara, che ha parlato di “patto repubblicano” su alcuni temi cruciali tra maggioranza e opposizione, che consentirebbe a tutti di allentare i corsetti soffocanti delle alleanze “costrette”).

La prima riguarda l’istituto stesso delle Regioni. Sono convinto che una quota non piccola dell’astensionismo di domenica scorsa sia dovuta al fatto che negli italiani è maturato un giudizio di sonora e inappellabile bocciatura delle Regioni. Forse, a oltre mezzo secolo dalla loro creazione, è venuto il momento di ripensarle insieme a tutta l’architettura del nostro decentramento amministrativo. E, per esser chiari, non proprio nella direzione di accrescere la loro autonomia, come si intende fare. Abbiamo intuito che Meloni non ha le stesse idee di Calderoli e Salvini. Ora, grazie all’analisi del voto laziale e lombardo, è venuto il momento di rendere esplicito questo dissenso. Magari tirando fuori da qualche cassetto (per me lo ha fatto il prof. Giuseppe Pisauro, che ringrazio moltissimo) una sua vecchia proposta di legge datata 15 gennaio 2014, cofirmata con l’attuale ministro Cirielli, che proponeva di modificare il titolo V della Costituzione sopprimendo Regioni e Province a favore di 36 nuove entità. È un’idea che deriva da uno studio-proposta della Società geografica italiana, che ha ridisegnato la mappa del nostro territorio ideando “36 Dipartimenti”, sostitutivi appunto degli attuali due livelli sovracomunali. Meloni, da quando è arrivata a palazzo Chigi, ha cambiato idea su molte cose che diceva e proponeva nel passato, e qui abbiamo benedetto esplicitamente la sua sana incoerenza. Ma questa volta sarebbe bene che non lo facesse e rilanciasse con coraggio quella sua buona proposta.

La seconda conseguenza desiderabile del voto regionale, forse lo si è già intuito, sta in quella che Stefano Folli ha definito “la fase due del melonismo”. Forte del successo formale e insieme della capacità di ammettere l’insuccesso politico (seppure di tutti) dell’appuntamento elettorale – un combinato disposto che le assicurerebbe una leadership senza rivali – la presidente del Consiglio dovrebbe uscire dalla quotidianità in cui è rimasta schiacciata nei primi cento giorni di governo, mettere definitivamente da parte l’agenda populista di cui era armata e provare dare un respiro più strategico al suo operare. In casa, ma soprattutto sulla scena europea e internazionale. Ne sarà capace? Non lo so, ma è l’unica scommessa che è rimasta sul tavolo.